2017年,美國FDA批準了諾華和凱特的兩款靶向CD19的CAR-T細胞療法,給許多白血病和淋巴瘤患者帶來了希望。然而,對于實體瘤,CAR-T一直沒有突破。12月5日,諾華宣告暫時放棄CAR-T治療實體瘤的技術開發,側面反映了其困難重重。

實體瘤區別血液瘤的一個關鍵是其微環境。CAR-T細胞靜脈注射后,很難進入到腫瘤組織并大量擴增。近日,弗雷德·哈欽森癌癥研究中心一項研究表明,在卵巢癌的臨床前模型中,包埋于鎳鈦薄膜的CAR-T細胞可以縮小腫瘤,有望擺脫CAR-T細胞治療實體瘤的困境。該研究成果發表在近日的《NatureBiomedical Engineering》雜志上。

血液瘤約占癌癥比例的10%,實體瘤占比90%。“CAR-T之父”Carl H. June曾預測,在5年之內,CAR-T療法可治愈所有的血液腫瘤。而對于實體瘤,由于缺乏理想靶抗原、腫瘤微環境、異質性等原因,一直沒有突破性進展。

對于實體瘤,靜脈注射CAR-T細胞后,CAR-T細胞很難進入腫瘤組織中,即使是進入腫瘤組織的CAR-T細胞,也因為腫瘤微環境中免疫抑制因子、營養失衡等因素難以增殖并發揮殺傷功能。在該研究中,研究人員將CAR-T細胞包埋于鎳鈦薄膜中,在小鼠模型中,可消除70%腫瘤,并可使CAR-T細胞擴增232倍。該研究成果為細胞療法有效對抗實體瘤邁出了重要一步。

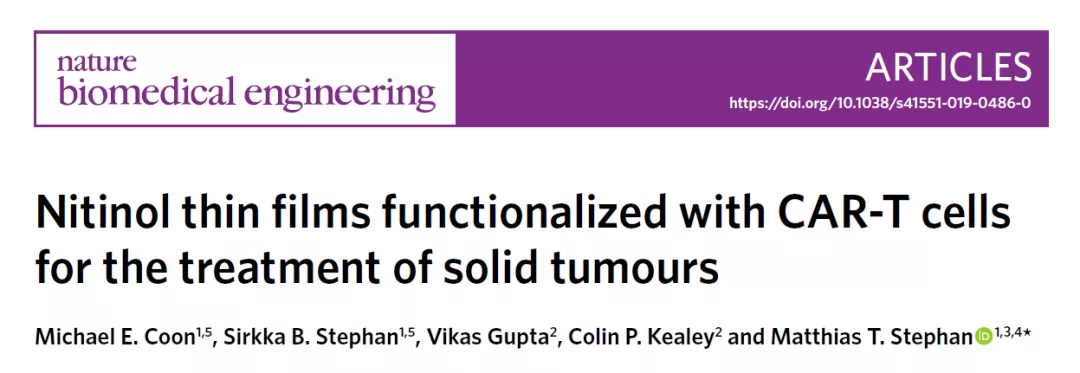

包埋有CAR-T細胞的鎳鈦合金示意圖。左側為片狀薄膜,在該研究中用于實體瘤治療;右側為管狀支架,在該研究中用于腫瘤支架

該鎳鈦薄膜厚度為10μm,采用纖維蛋白凝膠進行包被。由于細胞毒性T細胞表達纖維蛋白整合素,CAR-T細胞可快速遷移至纖維蛋白凝膠中。同時,纖維蛋白凝膠中添加有CD3、CD28和CD137抗體,可促進CAR-T細胞的快速擴增。

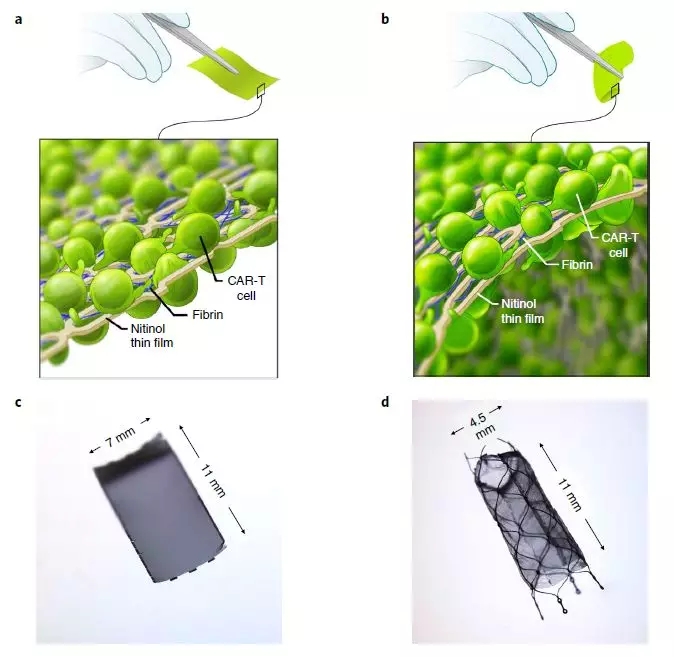

在小鼠卵巢癌腫瘤模型中,研究人員 將靶向腫瘤抗原ROR1的CAR-T細胞包埋于上述鎳鈦薄膜中,并植入被卵巢癌細胞侵襲的小鼠隔膜處。在第20天,70%的小鼠腫瘤已經完全消失。

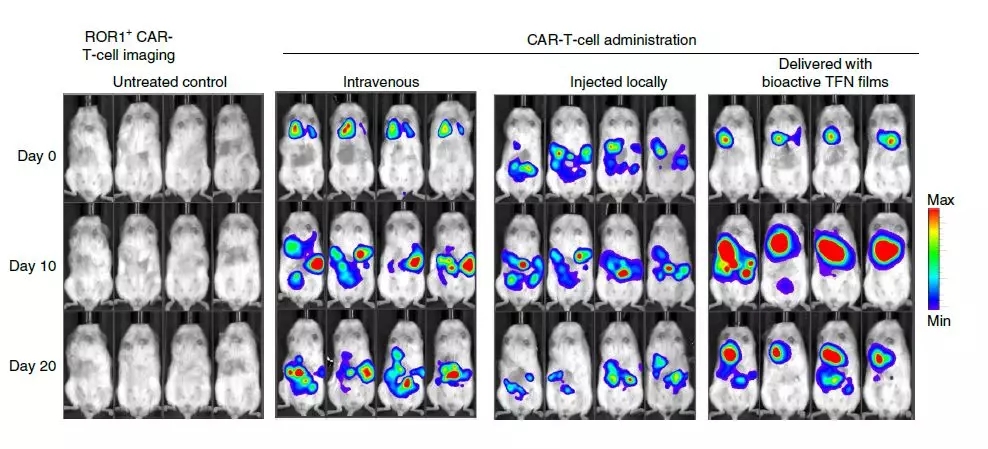

小鼠卵巢癌腫瘤模型的癌細胞生物發光成像。左圖為未經T細胞治療的對照,右圖為包埋未經修飾的T細胞的鎳鈦薄膜對照,中間3組處理方式分別為靜脈注射CAR-T細胞、瘤內注射CAR-T細胞、包埋于鎳鈦薄膜的CAR-T細胞

而且,對T細胞的生物發光成像表明,包埋于鎳鈦薄膜中的CAR-T在腫瘤部位出現明顯的擴增,是靜脈注射的500多倍,是瘤內注射的800多倍。

小鼠卵巢癌腫瘤模型的CAR-T細胞生物發光成像。左圖為未經T細胞治療的對照,右側3組分別為靜脈注射CAR-T細胞、瘤內注射CAR-T細胞、包埋于鎳鈦薄膜的CAR-T細胞

鎳鈦合金是一種形狀記憶合金,具有很好的生物相容性,已應用于骨折后修復、牙齒矯正、動脈支架、腫瘤支架等。利用磁控濺射技術可以制備出復雜的、高結構分辨率的鎳鈦薄膜。一些晚期癌癥會壓迫血管、消化道、呼吸道,臨床上對于這種惡性梗阻的治療方法通常的采用鎳鈦合金支架。然而,在植入體內后,由于腫瘤侵襲,會導致再次阻塞。

在該研究中,研究人員發現,用包埋有CAR-T細胞的鎳鈦管狀薄膜可阻止腫瘤生長,避免發生阻塞。因此,這種方法在腫瘤支架中有很好的應用前景。不過,這種方法還需要更多臨床試驗的驗證,以評估其安全性和適用范圍。

與傳統細胞遞送技術相比,這種CAR-T細胞遞送方法對于實體瘤的細胞治療很有優勢。由于這種鎳鈦薄膜具有高度可定制性(比如三維支架),因此可以通過專門的設計來提高腫瘤治療效果。

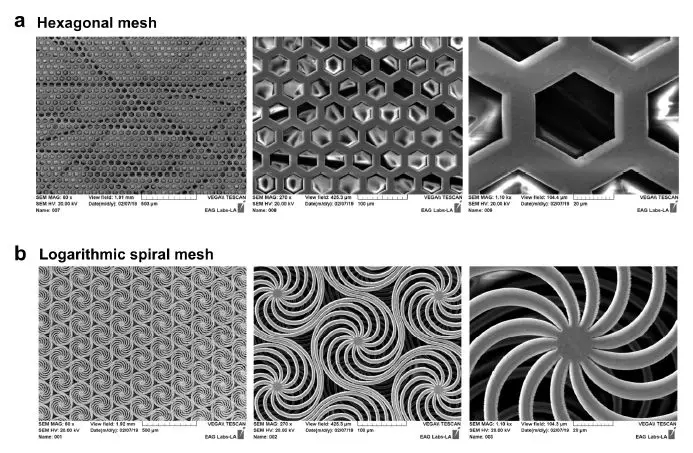

可定制的高精度鎳鈦薄膜

聚合物支架的結構和孔徑大小具有一定的隨機性,而這種鎳鈦薄膜的結構和孔徑是高精度的,這就為準確預測CAR-T細胞遷移和釋放提供了可能,也提高了結果的可重復性。另外,該薄膜厚度僅為10μm,1平方厘米可遞送7.9 × 106 個細胞,避免了褐藻酸鹽支架、水性凝膠等過厚導致的氧氣和營養物質交換問題。而且,添加的CD3、CD28和CD137抗體對CAR-T細胞的效果與相應的抗體磁珠效果類似。

總之,該研究設計的這種鎳鈦薄膜是一個高度靈活的系統,對免疫細胞殺傷腫瘤具有定位和支撐功能。通過對結構、形狀、細胞因子等因素的設計,可用于多種實體瘤的細胞治療。

參考文獻:

Nitinol thin films functionalized withCAR-T cells for the treatment of solid tumours, Nature Biomedical Engineering(2019). DOI: 10.1038/s41551-019-0486-0.

推薦閱讀:

Nature子刊:“跨界神藥”二甲雙胍能減肥,原來和它有關!

突破:RNA+DNA同時測序,檢測癌癥組織中的基因融合和堿基突變!

拜拜夜宵!Cell子刊證實限時飲食可顯著改善代謝綜合征患者健康指標

Nature:揭秘CAR-T療法T細胞耗揭的關鍵原因,有望進一步攻克實體瘤

【聚焦】新飲食模式有望使2型糖尿病患者停藥

Science子刊背靠背:阿爾茨海默癥浮現新的診斷指標!